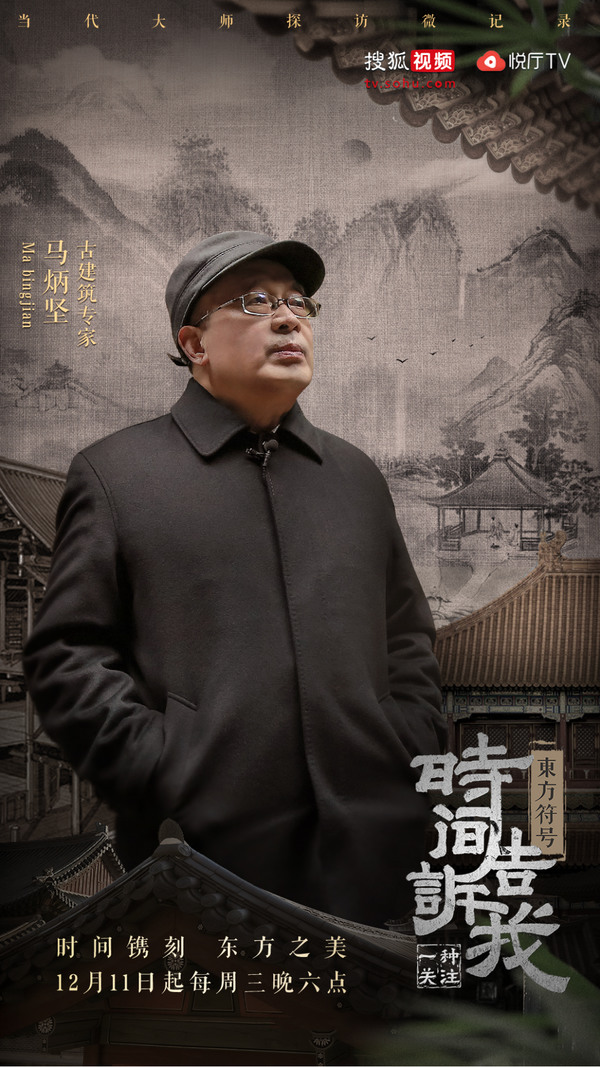

《時間告訴我·東方符號》將迎來本季節目最后一期神秘嘉賓,據了解他在我國古建筑研究與保護領域做出了杰出貢獻。那么,在節目即將收官之際,主理人張曉龍又會因他的到來收獲哪些人生哲理呢?

張曉龍初見馬炳堅,兩人一見如故暢談古建之美

此次張曉龍跟隨馬炳堅來到古建筑名村諸葛村進行實地考察,馬老以諸葛村大公堂為例向張曉龍講述了古人房屋的構造巧思:取材上選擇木頭作為建筑材料;結構上古人發明榫卯來進行梁柱之間銜接。相比于西方全部都是混凝土的建筑構造來說,中國的古建筑講究的是以柔克剛,隨勢而動,古人認為房屋是大自然的一部分,他們尊重自然,順應自然,這種理念不僅蘊含了古人的哲學思想,還是中國古建筑千百年屹立不倒,歷久彌新的原因之一。

正如馬老先生在節目中提及的那樣:建筑本身絕不僅僅是為了使用,中國的建筑是順應自然而非抗拒自然。在諸葛村村支書的帶領下,張曉龍和馬炳堅在對中國古建筑進行觀點的切磋和探討時,對其背后蘊藏的深厚的傳統文化也有了更深刻的解讀。

不斷迎接新挑戰,馬炳堅著書立作延續古建經典

究竟是什么樣的契機讓馬炳堅走上如今的這條路?據他本人描述,他曾經的愛好是繪畫,現如今選擇從事古建筑領域的研究和保護工作,一是出于古建筑既是文化的載體,也是文化的結晶,不能讓中國傳統的古建筑逐漸遭到破壞;二是古建筑上精美的雕刻、繪畫、構造等都讓馬炳堅深深折服。在繪畫和建筑這兩個不同的領域馬炳堅找到了與過去愛好相匹配的共通點,馬炳堅因此走上了古建筑研究與保護的道路。

另外,他將畢生所學的技藝著成《中國古建筑木作營造技術》一書,該書被海內外學者譽為“近代對中國古建筑最有分量的書”,對國家傳統古建筑的傳承和發展具有舉足輕重的參考價值。

躬身力行探尋傳統建筑,見證古老東方智慧哲學

馬炳堅雖已年過半百,但只要有文物修繕的工作一經落實,他一定會親自前往進行實地考察,如此敬業的精神讓不少網友紛紛在官微留言表示“馬老太敬業了,值得我們年輕一代學習!”、“躬身力行的馬老值得敬佩!”

在新一期的節目中,張曉龍和馬炳堅在諸葛村還將見證哪些中國古老的建筑智慧和其背后蘊含的深刻哲學理念呢?1月15日讓我們一起跟隨張曉龍尋找答案 !