隨著城市化進(jìn)程的加快,現(xiàn)代建筑開始呈現(xiàn)“千篇一律”的態(tài)勢,而中國傳統(tǒng)的古建筑也面臨尷尬的境地:到底是應(yīng)該保持原本的建筑風(fēng)貌,還是應(yīng)該不斷適應(yīng)城市化的“審美”而進(jìn)行革新?

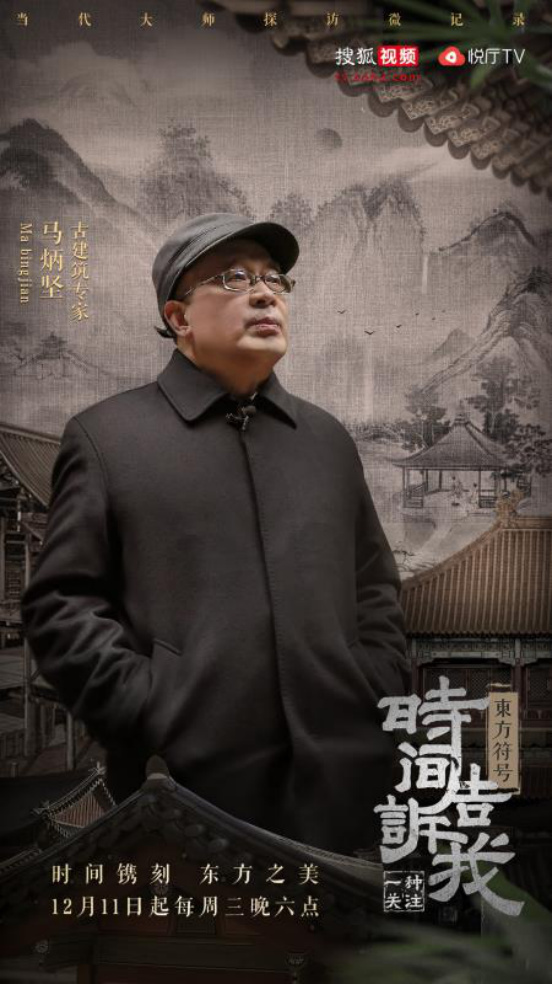

尋胡同、訪古村,馬炳堅感嘆現(xiàn)代建筑“千篇一律”

馬炳堅與張曉龍來到古建筑名村諸葛村進(jìn)行實地考察,慶幸的是他們發(fā)現(xiàn)諸葛村依舊保持著中國傳統(tǒng)古建筑的特點,當(dāng)?shù)孛袼缀徒ㄖL(fēng)貌都得到了最大化的留存:“肥梁胖柱”的建筑風(fēng)格、“不生根”的木結(jié)構(gòu)設(shè)計以及榫卯等獨屬于中國的建筑營造工藝都體現(xiàn)了古人的建筑智慧。

四合院是中國傳統(tǒng)民居的集大成者,它吸收了各地民居的優(yōu)點,但在張曉龍一行人走訪北京東城區(qū)胡同博物館時發(fā)現(xiàn),部分老胡同因城市規(guī)劃等原因改變了其原有的樣貌而變得千篇一律,為此馬炳堅深感惋惜。

探討中西方建材差別 ,講述 不同圈層 文化差異

古人尊重自然順應(yīng)自然,他們認(rèn)為房屋是大自然的一部分,所以中國古時候建筑房屋的首選材料是木頭;相比于西方直接澆筑混凝土作為地基的方式,馬炳堅解釋道木頭因其自身的柔韌性和緩沖能力在重大自然災(zāi)害面前更能“抗”一些,這也是中國古建筑千百年屹立不倒的原因之一。

每個文化圈的建筑特色不一樣,不同的地區(qū)有不同的建筑形式。在節(jié)目中馬炳堅拿江浙、徽州一代的建筑來舉例說明不同地域的建筑所具備的特點,甚至還講到不同的建筑環(huán)境對人也會產(chǎn)生不同影響。面對中國優(yōu)秀的物質(zhì)文化遺產(chǎn)時,馬炳堅在節(jié)目中說道:“這些古建筑都是不可再生的,希望我們都能夠傳承下去,別斷了根。”

讓時間沉淀答案, 優(yōu)秀民族文化是不竭動力

當(dāng)被問及如何看待自己在建筑領(lǐng)域所做的突出貢獻(xiàn)時,馬炳堅表示:“凡是有成就者,都是一門心思的去干一件事。”馬炳堅躬身力行,奮斗在古建筑研究與保護(hù)一線的信念從未動搖。

縱觀節(jié)目,《時間告訴我·東方符號》為我們挖掘了很多新時代有關(guān)時間和傳承的人物故事,同時也帶給我們許多新的思考:從中國高定設(shè)計師勞倫斯·許打造不一樣的中國高定,到第三代梅派男旦傳人胡文閣傳承梅派藝術(shù),再到最后一期馬炳堅對傳統(tǒng)古建筑的匠心堅守,每一期節(jié)目的背后觀眾更多能感受到的是在時間沉淀下優(yōu)秀民族文化帶給人的無窮力量。

期待下一季節(jié)目能給我們帶來更多有關(guān)時間沉淀的東方故事!